配资暗流:穿越监管迷雾的风险、资金流与ESG新机遇

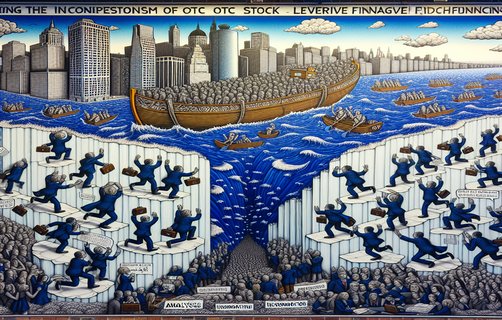

一杆看不见的杠杆横亘在投资者与市场之间。配资,看似放大收益的快捷通道,却也把风险浓缩成更易爆发的火药桶。

当你在搜索“配资”时,看到的是高回报与快捷杠杆,但看不到的是配资风险评估背后的假设与盲区。配资风险评估不是单一的公式,它是一系列量化与定性判断的叠加:市场风险(波动与止损失败)、信用/对手方风险(平台或对手违约)、流动性风险(平仓、挤兑)、操作与法律风险(合同设计、争议与监管)、以及声誉与连锁传染风险。实务上,做好配资风险评估要做三件事:明确杠杆倍数与保证金比率;开展压力测试与极端情景回撤估算;确认平台的履约能力与资金链透明度(参见 IMF 与巴塞尔委员会关于杠杆与影子银行风险的一般性讨论)[1][2]。

资金流向,是配资生态的神经系统,也是最容易出问题的地方。典型路径为:投资者资金 → 配资平台 → 托管/保证金账户 → 券商/经纪端 → 市场成交。风险点在于平台层的资金挪用、关联方占用、或者未按约定进入第三方托管。要判断一平台是否可信,必须要求查看托管协议、每日对账单与第三方审计报告;若平台主张“内部结算”或“资金池”而无独立托管,即为高危信号。

配资监管政策不明确,造成灰色操作空间。监管机关通常强调防范非法集资、违规担保与跨界金融风险,但对民间配资、线上撮合型平台的法律属性与监管理念并不完全统一,执法会随具体案情与地方差异而有较大波动。这种模糊性既给创新留下空间,也放大了监管套利与道德风险的可能性。投资者应以“最坏情景”思维对待监管不确定性:一旦监管认定某类业务为非法集资,投资者保护路径往往受限。

平台合约安全,决定交易后的生存空间。合约中要重点审查:保证金调用规则、追加保证金的触发点、违约责任与赔偿计算、资金托管与清算路径、信息披露义务、仲裁机构与适用法域。红线包括:允许平台单方面调整杠杆或强制平仓而不提前通知、含糊的赔偿条款、以及无第三方托管的资金处置承诺。合同审阅建议由法律专业人士逐条把关,并保留所有沟通证据。

资金分配流程的良窳决定系统性风险能否被控制。理想流程为:独立第三方托管 → 日终对账与结算 → 独立风控与合规审查 → 外部审计与透明化报表。技术上,区块链可用于流水留痕与权限管理,智能合约可自动执行强平规则,但其法律认受性与对外部事件的响应能力仍需进一步验证。

谈到ESG投资,很多人误以为“绿色+杠杆”就是稳健。现实是:ESG投资有助于筛除高环境/治理风险的标的,从长期看可降低某些下行风险,但短期内高杠杆会放大任何市场冲击,且ESG评分体系与信息披露的不一致会带来绿漂风险。若用配资推进ESG策略,务必同时评估流动性、估值模型、信息来源(如 MSCI、Sustainalytics)与是否存在绿色漂绿现象[4]。

从多个角度的实操建议(简要版):

- 对投资者:严格把握杠杆倍数、要求第三方托管、做最坏情景压力测试、保留合同与沟通记录;

- 对平台:落实独立托管、建立透明对账机制、明确合约条款并引入外部审计;

- 对监管者:明确分类标准与执法底线、发布示范性合同条款、强化跨部门数据共享与追踪机制;

- 对技术提供方:探索链上资金可追溯性、API级的实时风控与合规监测。

一句不中听也中肯的话:配资是一把双刃剑,工具本身无善恶,使用方式决定成败。触及杠杆前,先画一张清晰的风险地图,并且把“逃生路线”写进合同与资金流程里。

参考文献(示例):

[1] IMF, Global Financial Stability Report(关于杠杆与非银行金融体系的讨论);

[2] Basel Committee on Banking Supervision(关于杠杆与风险传递的研究);

[3] 中国证监会及公安机关关于防范非法集资和互联网金融风险的提示性文件;

[4] MSCI、Sustainalytics 等机构的 ESG 研究报告。

请参与投票或选择你的立场(可多选):

A. 我会继续使用配资,但仅选择有第三方托管的平台

B. 我会远离配资,转向自有资金或基金投资

C. 我倾向把配资本金投向ESG主题资产

D. 我认为应等待更明确监管再决定

评论

BlueInvestor

很实用的全景式分析,尤其是对合约条款和托管流程的提示,能否补充几个审计或托管机构的选择标准?

金融小李

文章把资金流向讲得很清楚,平台资金池和挪用的风险确实是配资最大的隐患。

MarketWatcher

关于ESG与杠杆的冲突写得到位,期待作者出一篇专门讨论‘杠杆+ESG策略’的案例分析。

小青

监管不明确那一段说到了痛点,想知道作者认为未来监管会偏向严格限制还是监管引导并购并规范?